第164回 昭和20年の本多静六(ほんだせいろく)博士

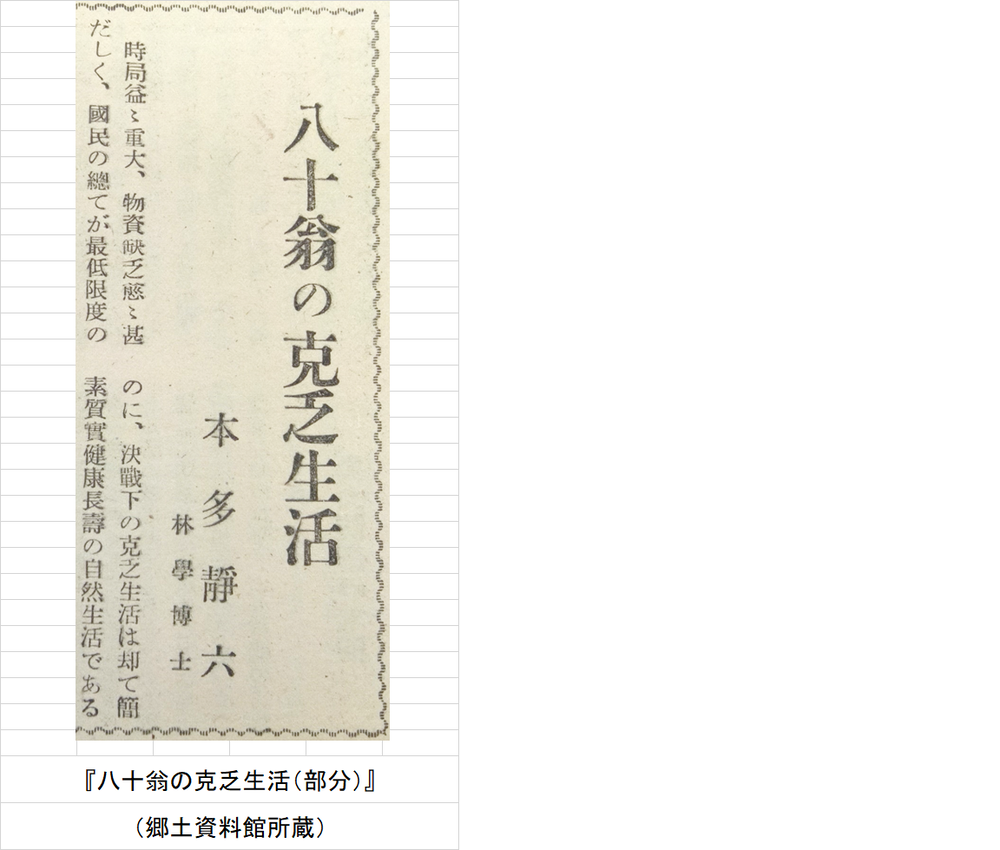

令和7年(2025)は戦後80年になります。久喜市出身の本多静六林学博士には、大戦末期の昭和20年(1945)4月25日に著した「八十翁(はちじゅうおう)の克乏(こくぼう)生活」という小文があり、同年5月15日の『実業之(の)日本』誌に掲載されました。

博士は戦時下の都会の生活を離れて静岡県伊東に疎開し、酒やタバコ、肉や菓子を一切購入しない、食糧自給の生活に入ります。芝刈りをしたり腐葉土を肥料として集めたりしながら、読書と著述の日々を過ごします。そのような中、博士は「人間の生きてゐると云(い)ふことは働らいてゐることであり、働らくことは~毫(すこし)も苦痛でなく、却(かえっ)て面白い道楽」であるとし、ついには「晴耕雨読(せいこううどく)から昼耕夜読(ちゅうこうやどく)の生活に飛躍した」と述べています。しかし配給米では足りなかったことから、野菜をたくさん栽培し食糧不足を克服することができたので、乏しさに耐える耐乏生活から乏しさを克服する克乏生活に改めたとあります。

なお、この小文の結びには、「~目下(もっか)人生指導原理篇(へん)の執筆中で、希(ねがわ)くは大戦後動揺し易(やす)き人心の安住(あんじゅう)に資(し)したいと折角努力中である~」という興味深い一文があります。検閲があった言論統制下では、戦争勝利が前提でした。このため、大戦後が勝利ならば歓喜することはあっても動揺と書くのは不自然です。しかし、博士は戦後に人心が動揺することになると予想しています。これは博士の戦争に対する真の想いが込められた一文ではないでしょうか。

そして終戦後の昭和21年(1946)1月には、克乏生活を提唱する『克乏の食生活』が出版されます。この本は、国立国会図書館デジタルコレクションで全文を閲覧することができます。また、「八十翁の克乏生活」は、久喜市立図書館久喜市デジタルアーカイブの本多静六関係資料で全文をご覧になれます。

戦後80年にあたり、博士の想いと平和の尊さを語り合ってはいかがでしょうか。

このページに関するお問い合わせ

教育部 文化振興課 文化財・歴史資料係

〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号

電話:0480-58-1111 ファクス:0480-31-9550

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。