第160回 昭和初期の文集にみる菖蒲町の子ども達

郷土の歴史を調べるには、学校の文集を読むことも方法のひとつです。

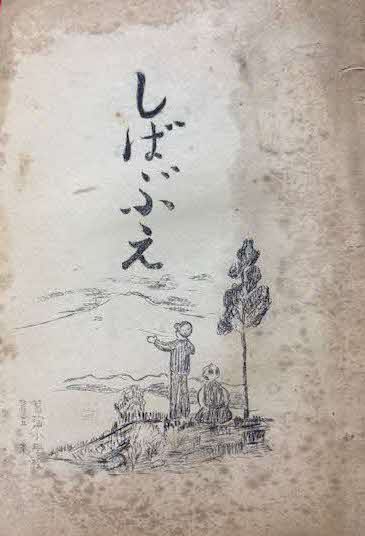

文集『しばぶえ』は菖蒲尋常(じんじょう)小学校の5年生が昭和8年(1933)から昭和9年(1934)の間に書いた作文を収めたものです。菖蒲尋常小学校は、現在の久喜市立菖蒲小学校にあたります。明治40年(1907)の第5次小学校令により、義務教育が6年と規定されましたので、5年生は10歳から11歳ということになります。では、文集の特徴的な部分を紹介します。

ある作文は、1日おきに小学校を休み、往復2時間かけて菖蒲町から久喜市の北中曽根へ、病気の母親の薬をもらいに行ったことが書かれています。当時は乗合バスなどの公共交通機関が未発達であったことや、経済的な理由から徒歩で目的地に向かわざるを得ず、移動に相当な時間を費やしていました。

また、桑畑の刈り取りの様子を書いた作文もあります。桑の葉は蚕(かいこ)の餌になることから、当時、菖蒲町で養蚕(ようさん)が盛んに行われていたことがうかがえます。

ほかにも、農繁期(のうはんき)に学校を早退して小麦刈りの手伝いをしていたり、幼い弟や妹の子守りや家の掃除を手伝っているなど、大部分の子どもは日常的に家庭での役割を担いながら学校に通っていたことがわかります。

当時の遊びについては、夜間に見沼代用水付近の笹やぶへホタルを取りに行ったり、凧(たこ)を水に浮かべて競争する遊びを楽しんでいたようです。見沼代用水周辺は、ホタルが生息できるくらい水がきれいで、米とぎや食器洗いに使えるほどであったといわれています。

今回は菖蒲尋常小学校の文集を紹介しましたが、当時の日常生活や町の様子を少しでもイメージしていただけたら幸いです。多忙な日々を送る中、子ども達は『しばぶえ』を吹きながら、何を思っていたのでしょうか。

このページに関するお問い合わせ

教育部 文化振興課 文化財・歴史資料係

〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号

電話:0480-58-1111 ファクス:0480-31-9550

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。