介護サービスを利用するには

更新日:2024年6月4日

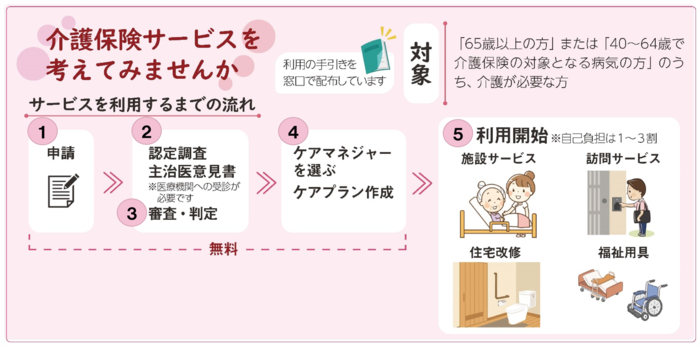

介護サービスを利用するためには、市に要介護認定の申請を行い、訪問調査や審査を経て、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

※40~64歳で医療保険加入者のうち、厚生労働大臣が定める16の特定疾病に該当し、かつ、「要支援」「要介護」と認定された方は介護サービスの利用ができます。

特定疾病

1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

2. 関節リウマチ

3. 筋萎縮性側索硬化症

4. 後縦靭帯骨化症

5. 骨折を伴う骨粗鬆症

6. 初老期における認知症

7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】

8. 脊髄小脳変性症

9. 脊柱管狭窄症

10. 早老症

11. 多系統萎縮症

12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13. 脳血管疾患

14. 閉塞性動脈硬化症

15. 慢性閉塞性肺疾患

16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

1.申請

介護保険課または各行政センター内福祉係に介護保険要介護認定・要支援認定申請書を提出することで申請できます。また、ご本人やご家族の方が申請書を提出できない場合は、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターが代行で提出することもできます。

- 申請に必要なものは介護保険要介護認定・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、医療保険被保険者証です。

- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書は介護保険課または各行政センター内福祉係の窓口にあります。また、

ホームページにも掲載しています。

ホームページにも掲載しています。

2.認定調査・主治医意見書

調査員が家庭(または医療機関等)を訪問し、心身の状態や医療に関する74項目について調査を行います。調査の内容は全国共通の調査票にもとづいて行います。調査した内容をコンピュータで処理したのち要介護度が判定されます(一次判定)。

調査票に盛り込めない内容は、特記事項として記入されます。

市の依頼により、主治医が、傷病や心身の状態を記載した意見書を提出します。(※医療機関への受診が必要です。)

3.審査・判定

一次判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、要介護状態区分(要介護度)が判定されます(二次判定)。認定結果は郵送で通知します。

4.ケアマネジャーを選ぶ

ケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成し、サービスを利用します。

ケアマネジャーは要介護度によって異なります。詳しくは下記(5-1.在宅サービスを利用する場合)を参照してください。

5-1.在宅サービスを利用する場合

要支援1・要支援2の方

要支援1・要支援2と認定結果の通知が届いたら地域包括支援センターにご連絡ください。地域包括支援センターでは、利用者の方が「どんな生活を送りたいのか」の相談をお受けして、介護予防サービスの説明をいたします。そのうえでサービス提供事業者を選び、介護予防サービス計画の作成について地域包括支援センターと契約を結びます。

(担当区域については、地域包括支援センターのホームページをご覧ください。→地域包括支援センターホームページ)

要介護1~要介護5の方

1.ケアマネジャー(介護支援専門員)を選びます

在宅サービスを利用するには、「ケアプラン」という、サービスの利用計画書を作成しなければなりません。このケアプランを作成してくれるのが、ケアマネジャー(介護支援専門員)です。まずは、ケアマネジャーを選び、直接ケアマネジャーのいる事業所に連絡をとってください。そして、ケアマネジャーに被保険者証を添えてケアプランの作成を申し込みます。

2.利用するサービスの内容を決めます

ケアマネジャーと相談しながら、どのようなサービスをどの程度利用するのかを決めます。要介護度によって、1か月に利用できる介護サービス費用の上限(支給限度額)が決まっていますので、ご注意ください。支給限度額を超えた介護サービスの利用は、介護保険の対象となりません。

なお、久喜市では、支給限度額を超えて利用した場合の利用料について、一部助成制度があります。

3.介護サービスの利用開始

介護サービスを行う事業者と契約を結び、作成したケアプランにもとづき、サービスを利用します。

ケアプランは自分で作成することもできますが、効率的なケアプランを作るためにも、作成はケアマネジャーに依頼することをおすすめします。(ケアプランの作成は、全額が保険給付となり、利用者負担はありません。)

全国の介護事業者の情報をインターネットから検索することができます。→![]() 介護事業者情報(WAM NET)のホームページ(外部サイト)

介護事業者情報(WAM NET)のホームページ(外部サイト)

5-2.施設サービスを利用する場合

1.入所を希望する施設に申し込みます

入所を希望する施設に、直接申し込みをしてください。市内の施設一覧は、介護保険課及び各行政センター内福祉係の窓口または![]() ホームページにあります。

ホームページにあります。

また、全国の介護事業者の情報をインターネットから検索することができます。→![]() 介護事業者情報(WAM NET)のホームページ(外部サイト)

介護事業者情報(WAM NET)のホームページ(外部サイト)

2.介護サービスの利用開始

入所決定後、施設と契約を結び、施設で作成したケアプランにもとづき、サービスを利用します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課

〒346-8501 久喜市下早見85番地の3

電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp

メール送信フォームを利用する

菖蒲行政センター内 菖蒲福祉係 電話 0480-85-1111

栗橋行政センター内 栗橋福祉係 電話 0480-53-1111

鷲宮行政センター内 鷲宮福祉係 電話 0480-58-1111